お気に入りの「松竹梅文煎茶鉄瓶」は普段から現役バリバリなので、箱に入れることはほとんどありません。とはいえ、ちゃんと箱も紐も黄袋も揃っています。

「せっかくなら、これらのことも知っておこう」と調べてみたところ、実は奥が深い世界でした。

共箱の種類と役割

工芸品・骨董品の箱は、ただの収納箱ではなく“作品の証明書”の役割も果たします。箱そのものの価値が作品の評価にも影響し、時には作品以上に貴重とされることもあります。

共箱(ともばこ)

作者本人が箱に書付け(署名・押印)をしたもの。もっとも価値が高い。

極箱(きわめばこ)

鑑定士や遺族、後継者などが「これは本物です」と証明した箱。

識箱(しきばこ)

鑑定士による書付け。無名作家の作品であっても、品質の良さを示す証拠になる。

書付箱(かきつけばこ)

高僧・大名・茶道家元など、権威ある人物が書付けした箱。茶道具では特に価値が高くなる。

合箱(あわせばこ)

作品とは直接関係ないものの、専用に誂えられた箱。査定への影響は少ないが“きちんと収められていた”という印象はプラスに働く。

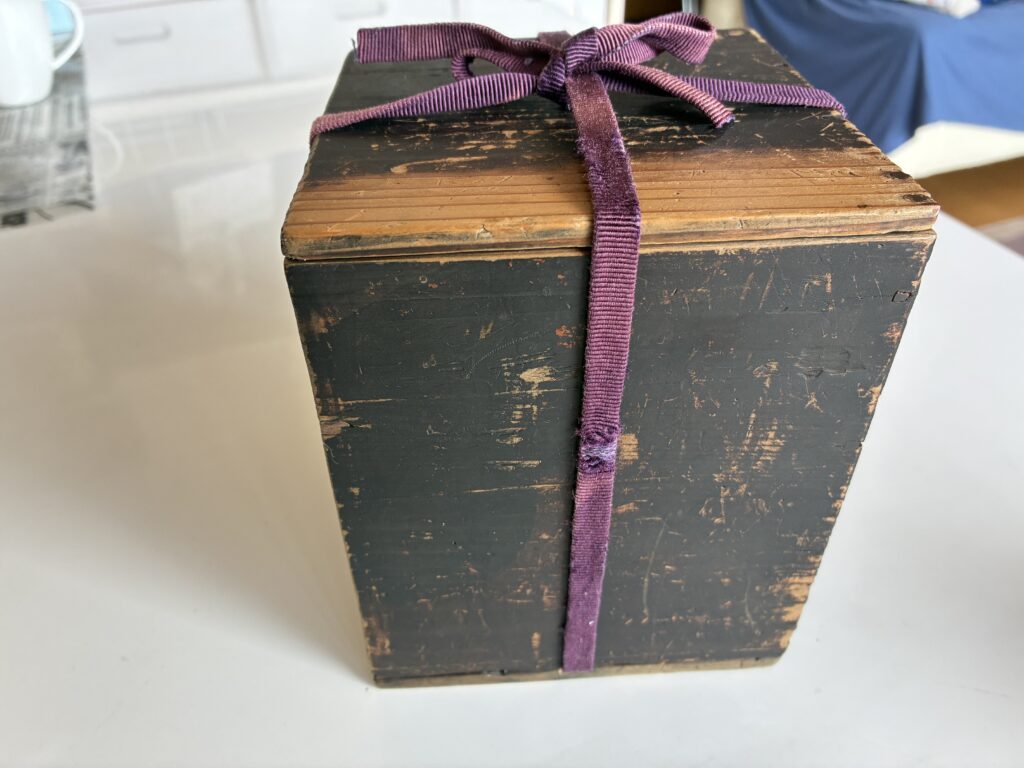

私の鉄瓶「松竹梅文」の箱はこの「合箱」になります。縦・横・高さがぴったり合っています。

過去の持ち主の丁寧な心づかいが伝わってきます。

真田紐(さなだひも)の奥深い物語

箱を結んでいる頑丈で美しい平織りの紐。これが「真田紐」です。

・伸びにくく丈夫

・武士の甲冑や刀の下げ緒にも使われた

・柄には“家柄”や“流派”の印としての役割も

茶道の世界では、各流派や作陶家ごとに“決め柄(御約束紐)”があり、贋物対策にも使われています。専門家が見れば織り方ひとつで真贋がバレるという、ちょっとスパイ映画みたいな話まで。

結び方にも歴史があり、昔は毒を盛られないよう封印結びが用いられたとか。

裏千家の結びがいまの主流です。

私の箱の真田紐はシンプルな紫色です。色褪せや、ちょうど角にくる部分が傷んでたりしますがそのまま使っています。

黄袋(きぶくろ) ウコン染めの守り袋

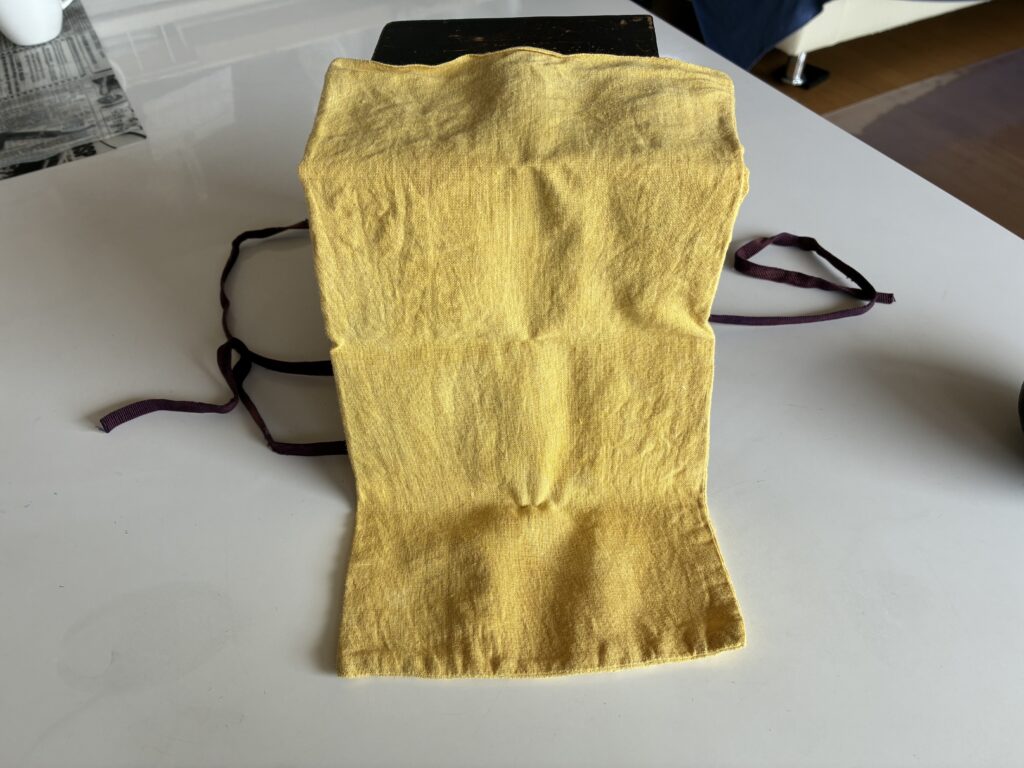

鉄瓶を包んでいる黄色い布袋。それが「黄袋」です。実はこれも立派な“保護具”。

黄袋が特別な理由

- ”ウコン染めの布(ウコン布)”で作られている

- 抗菌・防虫効果がある

- 通気性・防湿性に優れ、カビや湿気から守る

- 黄色は古来より“生命力・繁栄”を象徴する縁起色

つまり「大切なものは黄色い袋に包めば安心」という、昔の人の知恵の結晶なのです。

私の鉄瓶についていた黄袋もサイズがぴったりで、特注品だったことがうかがえます。

過去に洗ったことがあるのですが、お湯が変色した(色落ちした)のでそれ以来洗ってません。

まとめ 鉄瓶を包むものにも物語がある

普段は物置の奥で眠っている箱や紐や袋。

今回調べてみて驚いたのは、どれも“作品を守るための知恵と文化”が込められているということ。

過去の所有者が大切に保管しようと誂えた証が、この合箱・真田紐・黄袋に残っていました。

鉄瓶そのものだけでなく、周りを支える道具たちにもストーリーがある。そう思うと、ますます愛着が湧いてきます。

コメント