実家の断捨離で出てきたのは、祖父が残してくれた江戸時代(たぶん)の蕎麦猪口が2つ。

最初は母の趣味かと思ったものの、どうやら祖父のものだそうです。

骨董趣味があったとは知らず、意外な一面を知るきっかけにもなりました。

この蕎麦猪口を見ていると祖父と会話しているように感じられます。

蕎麦猪口は「骨董入門」と呼ばれるほど親しみやすい器で、かつては蕎麦つゆ用だけでなく、酒器や湯のみ、小鉢としても広く使われてきました。

生活のなかで息づいていた道具だからこそ、今でも気軽に手に取りやすいのが魅力です。

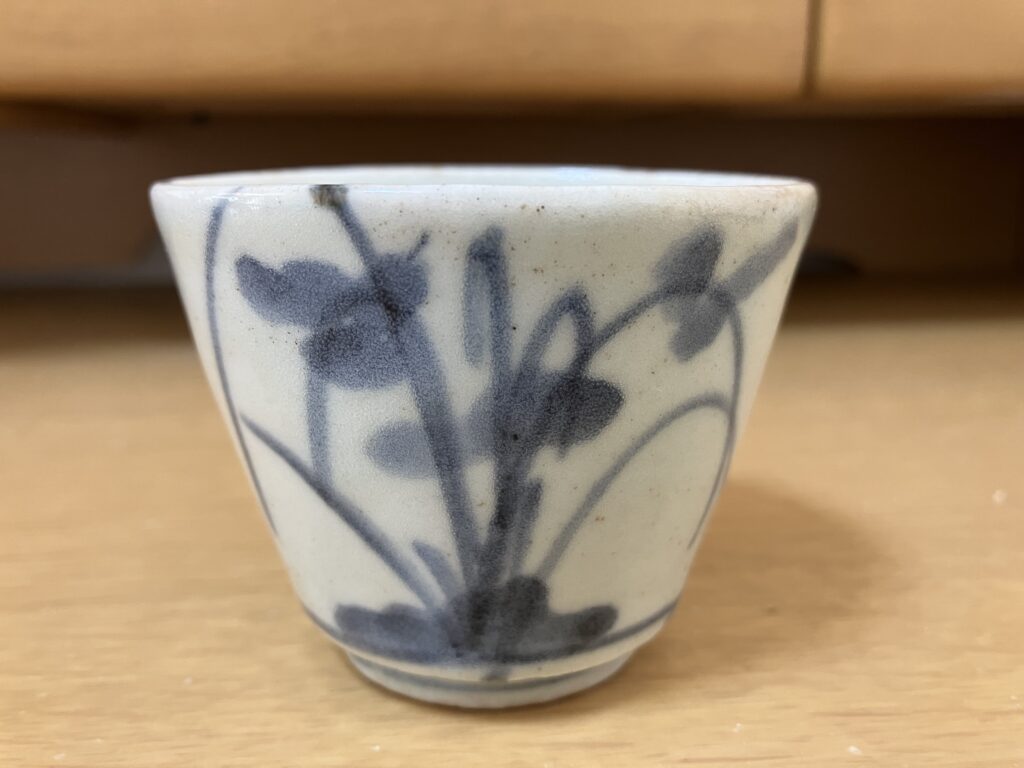

これは呉須で露草を描いた「染付露草文(そめつけつゆくさもん)」。

素朴ながらも青のにじみや筆の勢いに味わいがあり、日常使いの雑器に込められた美しさを感じます。

美人な露草ですね。

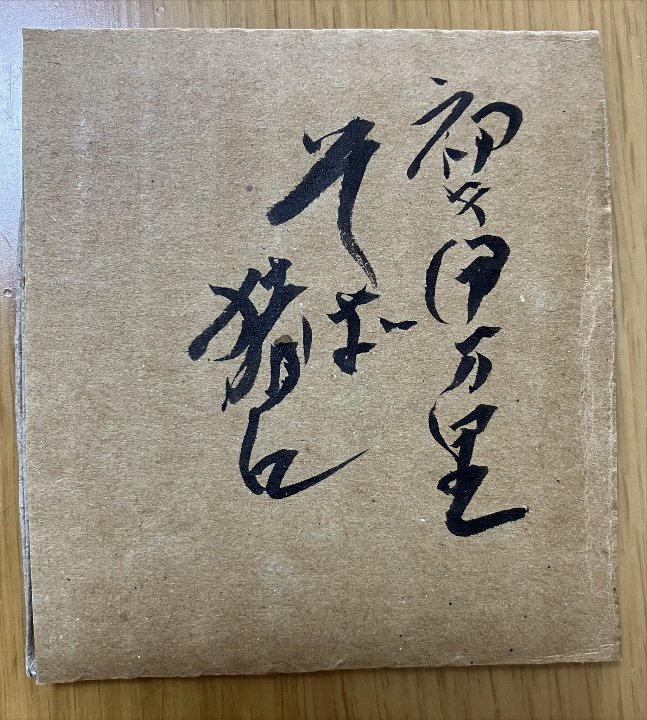

こちらのダンボール箱には「初キ伊万里そば猪口」の筆書きがありました(アイキャッチ画像参照)。

箱はかなり傷んでいたので筆書き部分だけ切り取りました。

こちらは呉須で花菖蒲を描いた「染付花菖蒲文(そめつけはなしょうぶもん)」。

伸びやかな筆運びで花菖蒲が生き生きしてます。

花菖蒲がバンザイしてます。

蕎麦猪口は植物の柄が多いようですが、それにしても祖父は素朴な柄を選んだようです。

こんなところに祖父の人柄が現れています。

木箱ではなく段ボールを加工した箱に入っていたあたりもなんだか祖父らしくて微笑ましいところ。

蕎麦猪口の魅力は、柄の多様さにもあります。

植物や動物、幾何学模様まで、バリエーションは豊かで、ひとつひとつの表情に個性があります。

コレクションとして楽しむのも良し、日常で気軽に使い分けるのも良し。

飾るだけでなく使うことで、器が本来持つ力がより引き立ちます。

小鉢にして料理を引き立てたり、デザートカップや茶器にしたり。使い方は自由自在。

小さな器ひとつで、食卓に遊び心や華やぎが加わります。

蕎麦猪口は、ただの小さな器ではなく、暮らしを彩る小さな芸術品。

祖父の形見を通じて、その奥深い世界に触れることができました。

現在、祖父が建てた家の庭で、雑草を敵にしない自然農法をやっている私からすると、この露草、花菖蒲は愛おしくてたまりません。

箱に仕舞わず目に入るところに飾りつつ使いたいと思います。

蕎麦猪口を集めている方、あなたのお気に入りのデザインはどんな柄ですか?

コメント