鉄瓶は鋳鉄製ですので、使った後に十分乾燥させないと直ぐにサビます。

ただし、サビ自体は無害なので、内側がサビても白湯に濁りや金臭さがなければそのまま使えるそうです。あまり神経質にならなくてもいいみたい。

それでも、できれば赤サビがない状態にしたいと思う方は多いと思います。私もその一人です。

そこで今回は、鉄瓶の「サビ防止皮膜づくり」を調べましたので共有したいと思います。

例によってChatGPT先生にお手伝いいただきました。

「サビ防止皮膜づくり」には大きく分けて タンニン皮膜 と 湯垢(ゆあか)皮膜 の2系統があります。

どちらも「鉄表面を酸化や水分から守る膜」を作るのが目的ですが、性質・作り方・向き不向き が違います。

順に整理してみましょう。

① タンニン皮膜(お茶・紅茶を使う方法)

原理

タンニン(お茶や紅茶に含まれるポリフェノール)が鉄と反応して黒褐色の”タンニン鉄皮膜” を作ります。

これは化学反応による“化成皮膜”です。

方法

・古い鉄瓶を軽くすすぎ、錆びがあれば落とす。

・煮出した濃い紅茶または緑茶を入れて10〜15分ほど沸かす。

・湯を捨てて自然乾燥。

・数回繰り返すと、内側が黒っぽく安定する。

特徴

- 即効性があり、1〜2回で皮膜が形成される。

- サビ止め効果が高い(タンニン鉄は水に溶けにくい)。

- お湯にやや「渋味」が出ることもある(特に初期)。

- 白湯の味より「防錆重視」の処置。

- すでにサビが出ている鉄瓶の“リハビリ”に向く。

向いているケース

| 状況 | 理由 |

| 錆が出ている・出やすい鉄瓶 | 皮膜を化学的に早く作れる |

| 新品や復活直後の鉄瓶 | 使用初期に保護膜を作りたい |

| 湯垢が付きにくい地域(軟水地域) | 湯垢皮膜の形成が遅いため |

② 湯垢皮膜(硬水を沸かす方法)

原理

硬水に含まれるカルシウムやマグネシウムが沈着して白い炭酸塩の皮膜(湯垢) を形成。

これは物理的な“ミネラル皮膜”です。

方法

・硬水(またはミネラルウォーターの硬水)を入れて沸かす。

・お湯を捨てて乾燥。

・数回(5〜10回)繰り返す。

・内側が白っぽくなれば成功。

特徴

- 味への影響がほとんどなく、お湯がまろやかになる。

- 時間はかかるが、自然で安定した皮膜になる。

- 繰り返しの使用でどんどん厚くなる。

- 錆がすでにある場合は進行を止めにくい。

向いているケース

| 状況 | 理由 |

| 錆のない状態の鉄瓶 | 安定した自然皮膜が作れる |

| 日常的に使用できる | 継続使用で湯垢が育つ |

| 味・風味を重視したい | 水垢はお湯の味に影響しにくい |

③ 使い分けの目安(まとめ)

| 比較項目 | タンニン皮膜 | 湯垢皮膜 |

| 目的 | 錆の進行を止める | 錆を防ぐ自然皮膜 |

| 即効性 | ◎(1~2回) | △(数回~数十回) |

| 味の変化 | やや渋味・金属味あり(初期) | まろやか |

| 向く鉄瓶 | 錆あり・新品 | 錆なし・常用中 |

| 地域水質 | 軟水地域 | 硬水地域 |

| 維持方法 | 乾燥重視 | 連続使用重視 |

実用アドバイス

- 新品や錆がある鉄瓶はまずタンニン処理で下地を作る。

- その後は普段の湯沸かしで湯垢皮膜を育てるのが理想。

- 日本の水道水(軟水)では湯垢がつきにくいので、

「エビアン」「コントレックス」などの硬水を2〜3回使うと早いです。

タンニン皮膜ができたあとに湯垢皮膜をつけるかどうか

そのまま使い続けるのもOK

- すでにタンニン皮膜が安定しているなら、無理に湯垢を付けなくても日常使用で自然に薄く形成されていきます。

- 湯沸かし後に「ごくうっすら白い膜や粉が見える」ようなら、それが湯垢の始まり。

→ 放っておくのが一番。

湯垢皮膜を育てたい場合

- 一段上の安定性を狙うなら、硬水を数回沸かして人工的に皮膜を促進しても良いです。

- 日本の軟水では湯垢が付きにくいため、次のように行います。

やり方(簡易版)

- エビアンやコントレックスなどの硬水を入れる。

- 10分ほど沸かしてお湯を捨て、自然乾燥。

- これを3〜5回繰り返す。

- 内側が白っぽくなったら完成。

→ これでタンニン皮膜の上に「白い湯垢層」が乗る形になります。

→ お湯の味が少しまろやかになります。

その後はどうする?

湯垢をつけたあとは

はい、普通の軟水を使い続けて大丈夫です。

理由は:

- いったん沈着した湯垢(炭酸カルシウム)は簡単には溶けません。

- 軟水を使ってもすぐに剥がれることはなく、むしろ日々の沸騰で自然に補強されていきます。

※ ただし、湯を長時間入れっぱなしにしたり、湿気たまま放置すると膜の下で錆が出ることもあるので”使用後は毎回乾燥(フタを開けて放置)”が基本です。

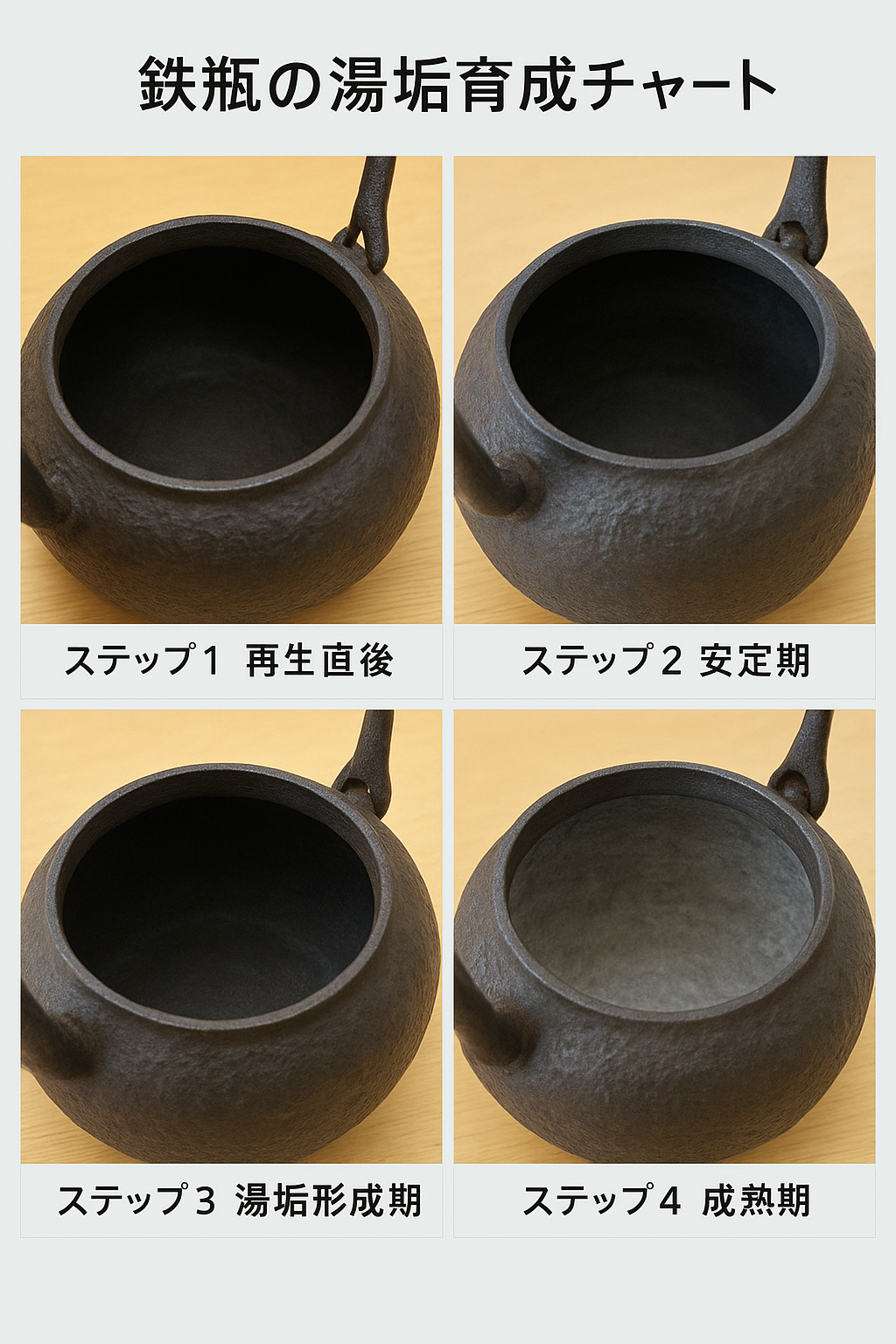

鉄瓶の湯垢育成・4段階チャート

ステップ1:再生直後(サビ除去&タンニン処理)

見た目:

・黒褐色〜グレーがかった黒。

・表面はマットな質感。

・お湯の味にわずかに金属感が残る。

状態:

皮膜は化学的なタンニン鉄でできた「防錆の基礎層」。

最初の1か月ほどは、この層が安定していく期間です。

ポイント:

乾燥を徹底。触らない。中をこすらない。

ステップ2:安定期(私の「松竹梅」はこの状態だそうです)

見た目:

・全体的に黒褐色。

・部分的にうっすら灰色や白っぽいムラ。

・お湯はまろやかで、鉄の味がほとんど消える。

状態:

タンニン皮膜が安定し、鉄瓶が呼吸している状態。

沸騰と乾燥を繰り返すことで、次第に湯垢(炭酸塩膜)が育ち始める。

ポイント:

普通の軟水で使い続けてOK。

→ 湯垢の“芽”が自然に出るまで待つ。

ステップ3:湯垢形成期

見た目:

・底や側面に白い点、筋、粉のような模様が出る。

・黒の中に「霜が降りたような」質感。

状態:

水道水に含まれるカルシウムなどが沈着し、

黒いタンニン層の上に薄い炭酸塩膜が形成され始めている。

ポイント:

・この白い模様は“汚れ”ではなく、“守り神”です。

・絶対にこすらない・拭かない。

・もし不均一でも、時間とともに全体に広がる。

ステップ4:成熟期(理想的な湯垢皮膜)

見た目:

・内部が全体的に白灰色。

・部分的に光沢があり、陶器のように見えることも。

・お湯の味がとてもまろやかで、長時間置いても変色しにくい。

状態:

湯垢(炭酸カルシウム)とタンニン皮膜の“二重構造”。

外部からの酸化・水分をしっかりブロック。

ポイント:

・触らない。磨かない。乾燥だけ守る。

・ここまで来たら、半永久的に使えるレベル。

育て方のコツまとめ

| 行動 | 意味 |

| 沸かす頻度 | 週に数回でもOK(毎日が理想) |

| 水 | 普通の水道水で十分(硬水は補助) |

| 洗う | 内側は絶対にNG、外側のみ軽く乾拭き |

| 保管 | フタを開けて乾燥、湿気を避ける |

| 乾燥補助 | 冬場は弱火で30秒ほど余熱乾燥も◎ |

いかがでしたでしょうか。

まさに鉄瓶は”育てる”感覚ですね。

コメント