キャンプ道具として出会った鉄瓶が、まさか明治の文人文化の名残だったとは——。

直火でお茶を淹れられる「煎茶鉄瓶」は、ソロキャンにも家カフェにも最適。

松竹梅の意匠とコロンとした姿に、今日も湯気とともに癒されます。

キャンプギアとして出会った鉄瓶

前回の記事で触れた愛用の鉄瓶。じつはこれ「骨董」として探したわけではなく、ソロ用のキャンプギアとして見つけた一品です。

数年前からキャンプ界隈で鉄瓶が密かに流行。軽量が命の世界で“鉄の塊”が人気になるなんて意外ですが、それだけの魅力があるんですね。

アルミケトルの方が気軽ですが、雰囲気は鉄瓶には敵いません。無骨キャンパーからの支持が高いのが鉄瓶です。

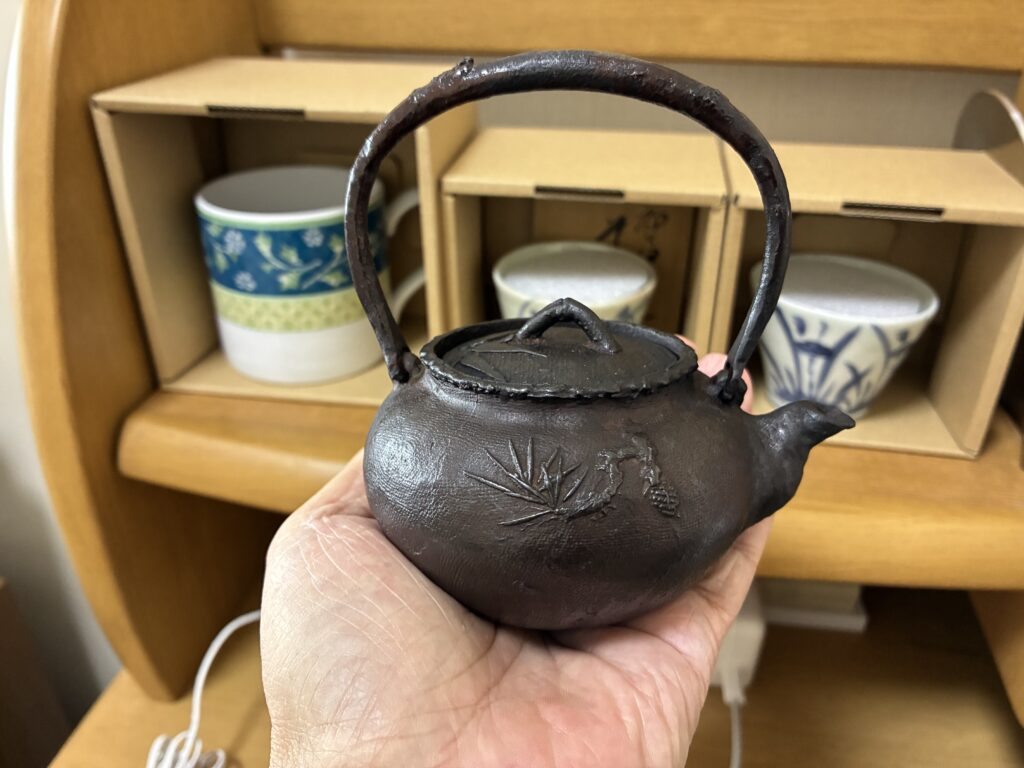

骨董屋で見つけたのがこの小振りの鉄瓶。コロンとした丸みのあるフォルムがかわいく、見た瞬間に一目惚れ。

名前は「松竹梅文煎茶鉄瓶(しょうちくばいもん せんちゃ てつびん)」です。

「煎茶鉄瓶」って何?——直火で使える急須だった!

購入当初はただの小さな鉄瓶だと思っていました。しかし中をのぞくと、注ぎ口の内側に茶漉しの穴があるではありませんか(どうやって作るんだ?)。

つまりこれ、お茶も淹れられる鉄瓶=急須兼用鉄瓶なのです。

普通の急須はホーロー加工されていて直火NGですが、これは火にかけて直接お茶を淹れられる。

「鉄瓶 → 湯呑み」で完結するので急須がいらない。まさにキャンプにうってつけの合理的設計です。

外メシでは料理関係のお湯沸かし用にトランギアのアルミケトルを、お茶やコーヒー用にこの煎茶鉄瓶を使い分けています。

ソロキャンにぴったりのサイズ感

満水で約200ml、適量で150ml。小振りな蕎麦猪口2杯分のちょうどいいサイズです。

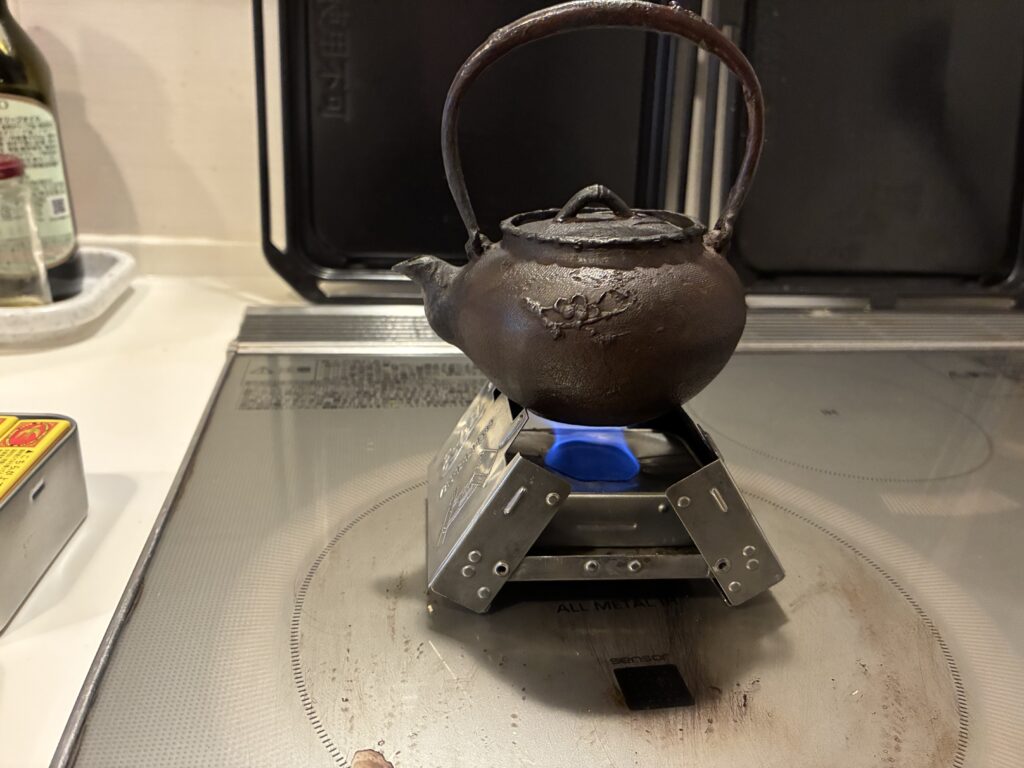

気になる大きさですが、私の焚き火メインウエポンがBushbox LF(100×100mm)とEsbitポケットストーブ(下の画像)。この鉄瓶の底径がそれにぴったり合うんです。

重すぎず、バランスも絶妙。取っ手(弦)が倒れない構造なのは誤算でしたが、それもまた“鉄瓶らしい頑固さ”ということで愛嬌ですね。

お気に入りポイント3つ

- ソロキャンプにちょうどいい絶妙サイズ

- コロンと丸いフォルムがかわいい

- 松竹梅の縁起の良さと上品な意匠

購入時は薄いサビで備前焼のような風合いでしたが、それも味。

今では使うたびにツヤが増し、ますます愛着が深まっています。

明治の文人が愛した「煎茶文化」の名残

”ChatGPT先生”によると、この鉄瓶は「明治期、文人が机上でお茶を点てるために作られた煎茶文化の象徴的な小鉄瓶」なのだそうです。

「内部の茶漉し穴」と「短い注ぎ口」。この構造は、江戸後期~明治初期に流行したもの。

なるほど、明治の文豪、夏目漱石が机の横にこの鉄瓶を置いていたかもしれない——そんな想像をするだけで、湯気まで文学的に感じます。

産地は「山形鋳物」系統か

形状や鋳肌、文様の彫り方から見て、最も可能性が高いのは明治中期の山形鋳物系統。

山形鋳物の特徴として、以下の点がこの鉄瓶に一致するそうです。

■鋳肌がやや明るく、細かな砂目が感じられる

・南部(盛岡・水沢)よりも軽やかで、表面に微妙な凹凸がある。

・この鉄瓶もその“粒立ちの細かい肌”を持ちます。

■持ち手(弓形)の造作

・山形では、やや細く柔らかい曲線の把手を好む傾向。

・盛岡系のような重厚な「釜耳」ではなく、繊細な線。

■文様の彫りと配置

・山形鋳物は文様の彫りが浅く、浮彫りと線彫りを併用。

・この鉄瓶の松竹梅も、線描風で“絵的”な趣が強い。

→ 文人趣味の煎茶文化(特に庄内~米沢地方)と親和性が高い。

まさにこの鉄瓶にピッタリだそうです。

鉄器は南部鉄器が有名ですが、この山形鋳物や京都系も古くから今に続く伝統工芸のようです。

骨董ではなく、使ってこそ輝く道具

明治の品とはいえ、生活道具は使ってこそ美しい。

飾っておくより、毎日お湯を沸かして手入れするほうが鉄瓶も喜ぶはずです。

今まではキャンプギアでしたが、これからは白湯や煎茶、お家カフェの湯沸かしとして、活躍の場をキッチンに替えて使い続けたいと思います。

鉄分とってますか?

コメント