昨日は天気も良く、絶好の散策日和。

平日ということもあり、御朱印はすぐいただけるだろうと思っていましたが、なんと長蛇の列。

結果的に30分以上かかりました。人気スポットですね!

並んでいる方の約半分は外国からの参拝者。明治神宮の人気の高さを改めて実感しました。

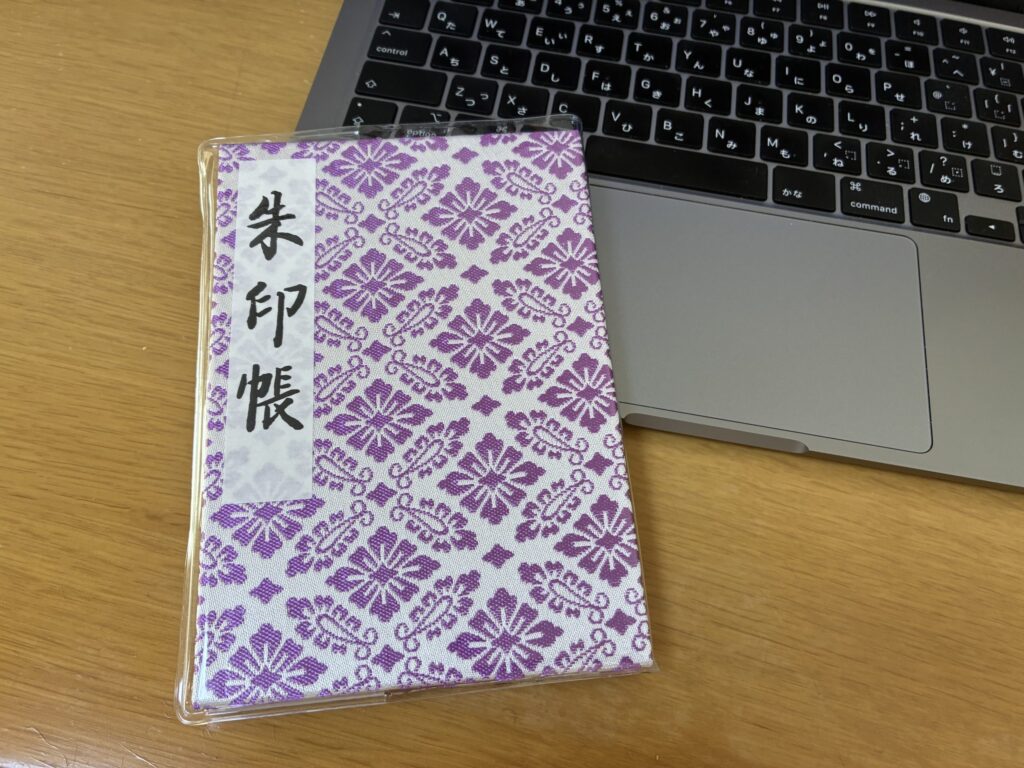

明治神宮の御朱印帳

御朱印帳は思っていたよりもコンパクトで、サイズはタテ160mm×ヨコ112mm。

A4くらいを想像していたので、良い意味で意外でした。これならボディバッグの中に常駐させても問題なさそうです。透明カバー付きなのも嬉しいポイントです。

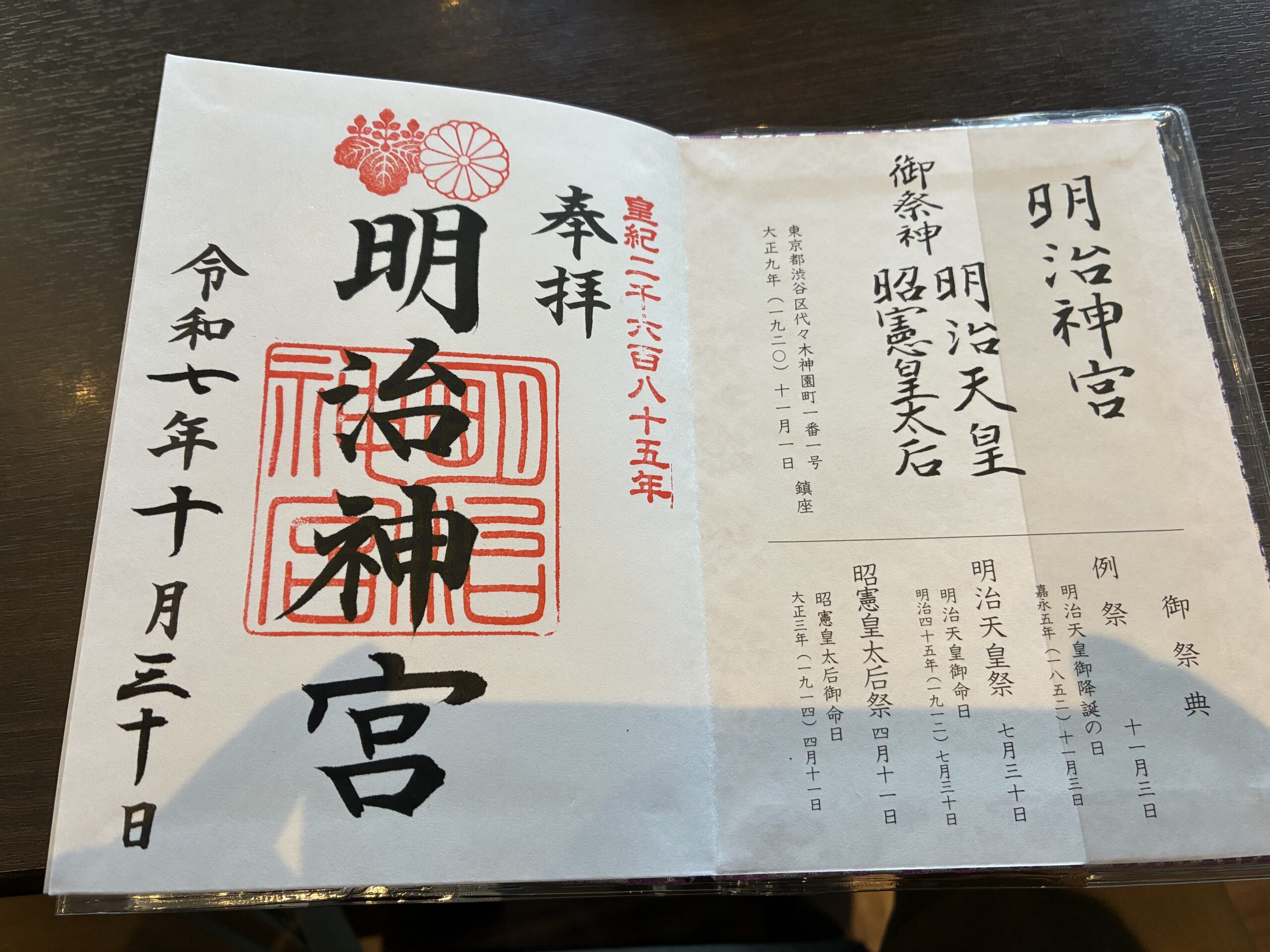

最初のページにはすでに書き込みがあり、その場で日にちを筆で加えていただけました。初穂料は御朱印帳込みで1,500円でした。

参拝後のランチと歩数

ちょうどお昼になったので、参道の途中にある「よよぎ」というレストランへ。

私はカツカレー、妻はオムライスを注文。どちらも美味しく、散策の良い締めくくりになりました。

この日の歩数は7,600歩を超えました。

これからも「参拝(御朱印)」+「義足トレーニング(歩数)」を重ねながら、楽しみを広げていきたいと思います。

御朱印集めの基本マナー

御朱印集めは、神社仏閣を訪れて「参拝した証」として御朱印をいただく日本ならではの文化です。単なる記念スタンプとは異なり、神仏とのご縁の記録として大切に扱いましょう。

- 参拝が先:御朱印は参拝の証。必ずお参りを済ませてから社務所などでいただきましょう。

- 御朱印帳を用意する:メモ帳などではなく、専用の御朱印帳を使用します。

- 崇敬の気持ちを持つ:神仏との出会いを大切にし、コレクション目的にならないようにしましょう。

- 書き方を要求しない:御朱印は手書きのため一つ一つ異なります。「この通りに書いてほしい」などの注文は控えましょう。

- 静かに待つ:書いていただいている間は私語を慎み、静かに待つのが礼儀です。

- 転売は禁止:御朱印は信仰の証であり、売買の対象ではありません。

- 神社とお寺の帳面を分ける:神社は「御朱印帳」、お寺は「納経帳」と呼び分けるのが一般的です。

御朱印の頂き方ステップ

- 御朱印帳を用意:事前に御朱印帳、小銭、筆記用具などを準備します。

- 参拝する:まずは本殿などでしっかりと参拝を行います。

- 社務所・寺務所へ:神社の場合は「社務所」、お寺の場合は「寺務所」で御朱印をお願いしましょう。

- 御朱印帳を渡す:書いてもらいたいページを開いて渡します。

- 静かに待つ:混雑している場合は整理券が渡されることもあります。

- 受け取る:完成した御朱印を両手で受け取り、「ありがとうございます」とお礼を伝えましょう。

まとめ:御朱印は“信仰と歩み”の記録

初めての御朱印は明治神宮。記念すべき第一歩となりました。これから各地を訪れながら、御朱印帳のページが増えていくのが楽しみです。

御朱印集めは、信仰・マナー・そして自分の歩みを重ねる心の旅。義足トレーニングも兼ねて、これから少しずつ全国(!?)を巡っていこうと思います。

御朱印集めてますか?

コメント